添田知道の三味会を中心に

堀内ぶりる

山野を歩き、自然に親しむことをハイキングという。イギリスで始まったボーイスカウト運動から広まった言葉らしいが、日本で使われだしたのは昭和初期、ちょっと懐かしい響きがする。

大正から昭和の初め、鉄道の発達により、行楽地、観光地がより身近なものになった。同じ頃、都市部では俸給生活者、いわゆるサラリーマンが誕生。日曜に休むというライフスタイルが定着し、近郊への日帰り旅行が盛んになる。松川二郎の『東京近郊日がへりの行楽』(誠文堂、昭和5年)など、日帰り行楽本が多く刊行されたのもこの頃である。そうしたなか、昭和7(1932)年には月刊『ハイキング』が創刊される。

ハイキングは昭和9(1934)年の秋、当時の鉄道省によるキャンペーンをきっかけに全国的なブームとなった。

東京鉄道局の茂木慎雄が著した『ハイキング』(3省堂、昭和10年)によれば、映画や講演、ポスター、パンフレットなどで宣伝を展開。各地の鉄道局でハイキング・コースを選定し、運賃の割引や臨時列車の運転を行ったという。

三味会も歩いた野火止平林寺、滝山丘陵など、東京近郊のハイキング・コースを紹介している

モダンでお洒落なイメージもあったハイキングだが、昭和12(1937)年の日中戦争以後、戦時色が濃くなってからも、「銃後の備え」の「心身鍛錬」として奨励される。英語が敵性語とされた太平洋戦争中には「歩行旅行」「体練歩行」などと称された。

昭和初期、文士たちもハイキングをする。添田知道(添田さつき)は「三味会」を主催して、近郊各地を歩いている。

明治から大正にかけて流行した演歌(社会風刺を込めた歌)の旗手・添田啞蟬坊の長男として生まれた知道は、父に促されて作詞、エノケンこと榎本健一が歌った「東京節」で知られる。

ラメチャンタラギッチョンチョンデ

パイノパイノパイ

パリコトパナナデ

フライフライフライ

「東京節」

洋食の名前を並べたような意味不明のこの歌を、作者は知らずとも、一度は聞いたことがあるだろう。「東京節」によって演歌師となった添田知道だが、その後は作家に転じ、恩師の坂本龍之輔が貧民層の子どもの教育に献身する姿を描いた長編小説『教育者』ほか、『演歌の明治大正史』『日本春歌考』といった本も著している。

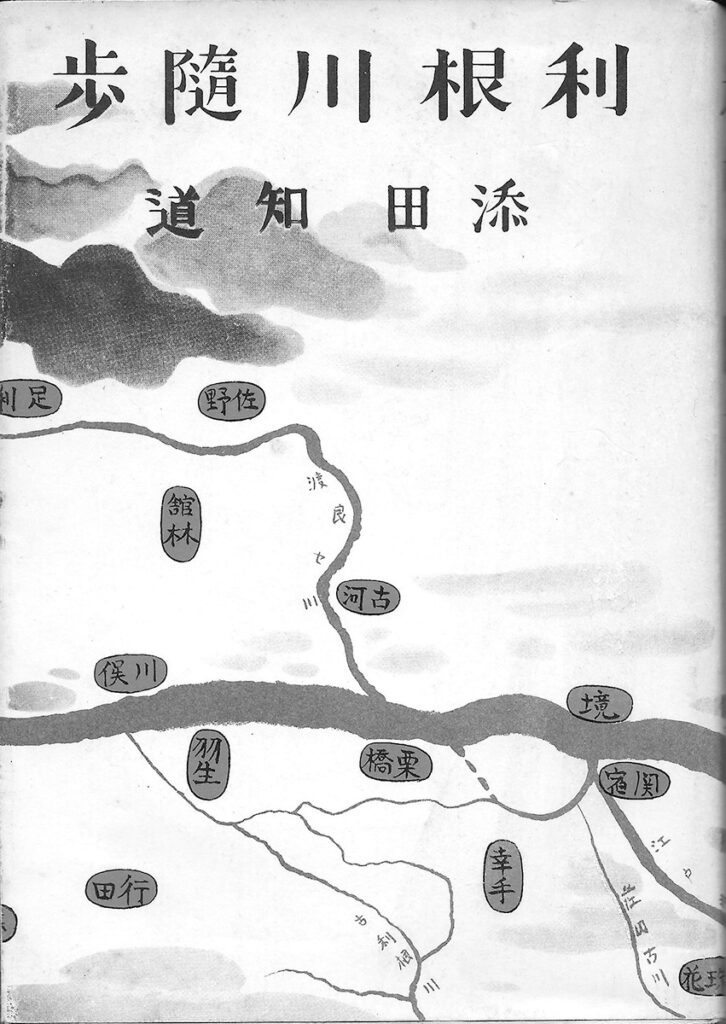

そんな添田知道の初めての著書は、昭和16(1941)年に上梓された紀行文集、利根川沿いや武蔵野を歩いた『利根川随歩』(三学書房)だった。

戦後、復刻版(崙書房、昭和49年)がでている

三味会の様子は『大三味』と題した新聞のようなタブロイド判の会報(編集印刷兼発行人・添田)から知ることができる。『大三味』第1号の発行は昭和13(1938)年9月。第24回までの三味会が記録されている。

現在確認できる『大三味』は、神奈川近代文学館にある第1号のみ。『大三味』がその後発行されたのか分からないが、同館では昭和16年7月発行の『新三味』第1号なるものも所蔵している。『新三味』は新三味会の会報で、編集発行人が添田から北島好孝に、見た目も活字の新聞から手書きのガリ版刷り冊子に変わっている。

『新三味』によれば、三味会は昭和11(1936)年に発足、38回続いたが、昭和16年2月、同人の田中貢太郎が亡くなったのを機に解散。その後、新たに新三味会が結成されたという。『新三味』も残っているのは第1号のみで、活動がいつまで続いたのかは分からない。

ところで、三味にはどんな意味が込められているのか。同じ酢をなめた老子が「甘い」、釈迦が「苦い」、孔子が「酸っぱい」といった「酢吸三教」を連想するが、『大三味』の「はしがき」にはこんなことが書かれている。

三味会は、絵なり文章なりを書く者の立場から、風物の動きを探る集団である。

『大三味』

(略)

質実剛健の気を養ふべき徒歩の会であると共に、味覚と民情を探る会であり、探求する3つの味については人それ〴〵の解釈に従ふて妨げなく、又その何れの門よりして本会の趣意に到達するも差支へない。

三味会の参加者は毎回変わっていたが、添田のほか、作家の牛島栄二、編集者の古河三樹、『旗本退屈男』の作者・佐々木味津三の未亡人、佐々木克子などが常連だった。

また、田中貢太郎主宰の同人誌『博浪沙』とも繋がりがあり、その同人だった尾崎士郎や井伏鱒二が参加したこともあった。

訪れた場所は高幡不動、滝山丘陵、御嶽山、野火止平林寺など、主に東京近郊。

三味会はハイキングに限らず、飲食を主とした回もあれば、熱海や伊香保への温泉旅行もあった。変わったところでは、川崎のマツダランプ(東芝)や生麦のキリンビールなどの工場見学。怪談の著作で知られる田中貢太郎は、マツダランプで、今日でいうコピーライターをしていたこともあり、同社の見学もその縁によるものだろう。

三味会は一般のハイキングと違って酒宴がつきものだった。『博浪沙』の同人は「酒道にかけて一騎当千の勇士のみ」といわれたが、三味会も同様に酒豪が多かった。

そもそも三味会は、市川に久保綱を訪ねた折、近くの河原で酒を酌み交わしたのが発足のきっかけというから、ハイキングより酒宴が目的だったのかもしれない。

久保綱は戦時中、千葉県の水郷、香取に疎開、戦後も住み続けた作家。その様子は『利根川べり』(大日本雄弁会講談社、昭和22年)に書かれているが、昭和の初め頃は市川に住んでいたらしい。

もう一つの特徴は添田知道の服装だった。添田はハイキングらしからぬ着流しに下駄履きで、その下駄は山歩き用に歯を厚くした特注の朴歯(朴の木の歯を差したもの)だったという。

ほりうち・ぶりる 1961年横浜生まれ。ライター。昭和の鉄道が描かれた文学作品を渉猟している。