基地の町に生きた“ハニーさん”たち 中

─童心に刻まれた記憶を紙芝居に─

ノンフィクション作家

三山 喬

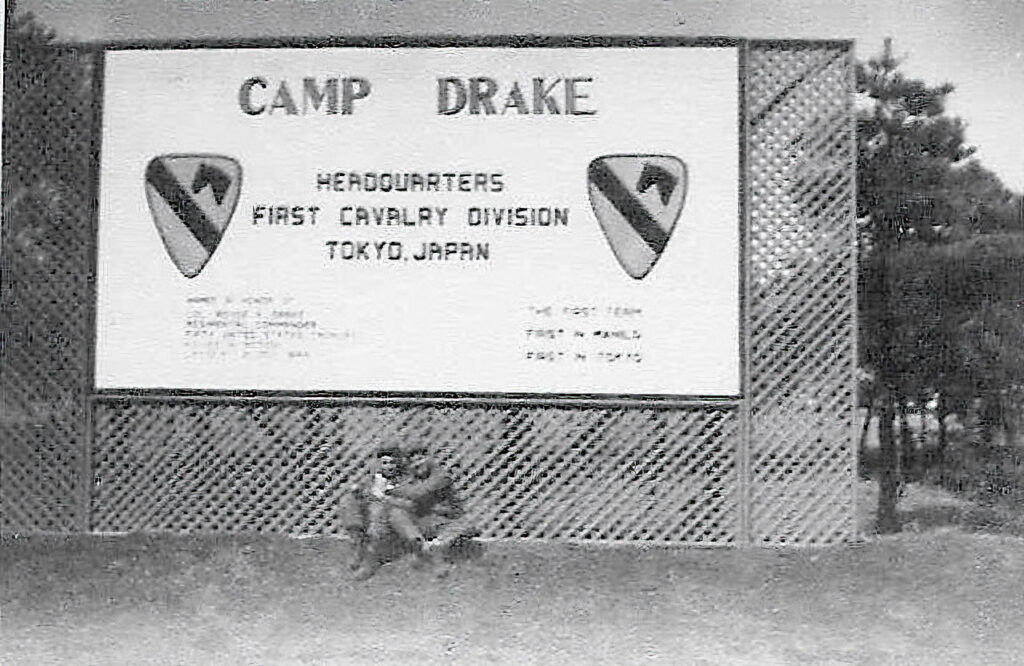

40年近く前、つまり昭和期の終盤まで「キャンプ・ドレイク」という米軍基地があった埼玉県朝霞市。敗戦直後の日々、この街で各地から集まった街娼の“お姉さんたち”に囲まれて育った思い出を、令和の世に語り継ぐ高齢の紙芝居師がいる。

基地跡地への研究機運

朝霞の地で80年余り生きてきた“金ちゃん”こと田中利夫という男性だ。その生家は戦後、朝霞駅前で貸し間を提供する「貸席屋」を営んでいた。小学生時代の彼はここに集う米兵相手の“ハニーさん”たちと家族同然の暮らしをし、恵まれない境遇を逞しく生きるその姿を間近に見た(“ハニーさん”は“パンパン”という街娼への蔑称を嫌う田中独自の女性たちの呼び方)。

今日の朝霞市は当時の10倍近い人が住むベッドタウンに変貌し、“基地の街”だった痕跡はほとんど見当たらない。

すべてはもう忘却の彼方に消え去ったかに思えるが、田中の脳裏にはそれでも少年期の日常が鮮明に刻み込まれ、バタ臭い街の雰囲気や人々の生活をカラフルな絵で再現して見せる。老境に至ってそんな紙芝居を始めたのは「基地跡地の歴史研究会」、あるいはその前身の「基地跡地の歴史勉強会」という市民活動に加わってからのことだった。

最初につくられた「勉強会」の集まりは、基地返還地の大半が自衛隊基地や各種公共施設になっていったあと、未利用地として数十年残された区域をどう土地利用するか、それを検討する1環として市役所都市整備課(現・みどり公園課)が立ち上げたものだった。

2008年ごろ始まったとされるその初期の活動は、あいにくもう「研究会」現代表の有永克司にも朝霞市担当課の職員にも、詳細はわからなくなってしまっている。当時はこの未利用地に国家公務員宿舎を建てる計画があり、その1角に「基地跡地の歴史」の展示コーナーを設ける前提で、住民自身による調査・研究が始まったとのことだった。その後、民主党政権下の事業仕分けにより宿舎建設は中止となり、展示コーナーのプランも消え去った。「勉強会」に集まった面々は、このため会を趣味的な「研究会」に切り替えて現在に至っている。

「勉強会」時代の活動資料として、市役所が発行した「勉強会会報」というレターがある。2013年に出たその第1号には、時系列で「これまでの活動報告」がまとめられ、そのトップに11年7月にあった「報告会」の項目がある。

米軍基地周辺で暮らし、当時の様子をよく知る方へのヒアリング調査を通じて、短編映像『キャンプドレイクがあった頃』を作製しました(早稲田大学佐藤洋一教授の製作・監修)。

平成23(2011)年7月に、映像の上映会を行うとともに、今後の歴史調査について意見交換会を行いました。

佐藤は都市史を専門とする早大大学院の研究者だ。当人の話では、この映像製作は、同じ早大の別の研究者の紹介で朝霞市から依頼を受け、取り組んだものだったという。基地ゆかりの人々のインタビューはあくまでも佐藤の研究室が単独で実施して、地元の「勉強会」メンバーとは、映像作品の発表後に接点を持つ形だったらしい。

活況ぶりから“日本の上海”

市役所からその録画を借り受けると、長さは20分弱。2010年7月、閉ざされた未利用返還地の門を開け、鬱蒼とした雑木林に分け入ってゆくシーンから記録映像は始まっている。その内部には所どころ、小さな倉庫や消火栓、錆びついた横文字の看板など、基地時代の遺物が見つかるが、それらはみな伸び放題の雑草に埋もれてしまっている。

次のシーンには、同じ場所をフェンスの外側から見つめる高齢男性4人組が映っている。冬服に身を包む古老たちは、キャンプ・ドレイクで働いた経験を持つ基地従業員のOBたちだった。

「(この辺りは当時)ほとんどが芝生。こんなに木はなかったよ」

大別してキャンプノース(敗戦まで日本陸軍の被服廠だった場所)とキャンプサウス(旧陸軍予科士官学校の跡地)に分かれる米軍からの返還地で、現在も未利用のままなのは、キャンプノース跡の西半分にある約20ヘクタールのエリアである。

インタビュアーはそのフェンス前で元基地従業員たちに、敗戦直後の時期、米軍に抱いていた感情を質問した。「敵だよ。負けたばっかりなんだから」「私は逆に悪い印象はなかったね」。回答は人それぞれ違ったが、「(進駐軍に)何をされるかわからない恐怖」に関しては、全員が感じていたという。

米軍基地で働くことに関しては、「一般の日本人は馬鹿にしていたよ」「親戚からも白い目で見られた」と振り返るが、何にせよ深刻な食糧難の時代だった。

「基地にいる限り食べ物に不自由することはないからね。ありがたいことだったよ」

雇用主の米軍から不当な目に遭ったこともなく、「(彼らも)日本人と一緒だよ。いい人もいれば悪い人もいる」と4人は回想を締めくくった。

場面は一転して大衆食堂の店内に切り替わる。キャンプノースの北側ゲート外、朝霞市役所のすぐ前で最近まで店を開いていた「かめさん食堂」の女主人・渡辺優子が次の証言者だった。

“金ちゃんの紙芝居”の時代を知り、健在な住民はまだいるのか──。私のそんな問いかけに、田中が真っ先に挙げたのが彼女のことだった。「でも最近は体調が悪いみたい。店も閉めちゃったみたいだし。彼女の話が聞けたなら1番良かったと思うけど……」。田中は残念そうにそう漏らした。

現在から13年前につくられたインタビュー映像では、この渡辺にも健康の陰りはまだ見られない。そのころは何度となく「勉強会」に招かれて、思い出を語っていたという。

「日本人は(当時)生活がどん底だったから、こんなところに来てラーメンとかは食べられない。この通りはみんな外人さん(駐留米兵)のお陰で商売になったと思います。外人さんはひとりでは来ることはなかった。必ず(日本人の)女の人とだね」

その女性たちは、オンリーさん(決まった相手と交際した“ハニーさん”)だったのか──。インタビュアーの踏み込んだ確認に、口ごもりながらも渡辺は頷いた。

「そういう方がいて、正直言ってウチは商売をさせていただいた。だからそういう方には感謝しています」

渡辺はキャンプノースを挟んだ反対側、南側ゲートを出た先を横切る南栄通り(川越街道)の喧騒にも言及した。基地を南北に分かつこの大通りの両側には、かつて米兵向けのバーやキャバレーがひしめいていた。その退廃的なきらびやかさは「日本の上海」という呼ばれ方もした。

かめさん食堂のある基地北側には、市役所や朝霞駅、そして住宅街があり、居住する“ハニーさん”たちもパートナーを持つ落ち着いたオンリーさんが多かった。しかし南栄通りの店や街頭に立つ女性たちは、夜ごと不特定多数を相手にする不安定な立場の人だった。

「(日本人の男性だと)堅気の人はちょっと歩けない感じ。そういう女の子と外人の世界だったから。すぐに店に引っ張り込まれちゃう」

次に登場した高齢男性は江川博和。米兵向けの教会の元牧師で、併設する白百合園という児童施設で混血児の世話などもした。

彼の教会がかつてあった南栄通りを歩き、1軒の玄関で呼び鈴を押した。顔を出したのはその昔、白百合園にいた女性らしく、数十年ぶりの再会だったはずなのだが、「忘れていないですよ」と元園長を見て微笑んだ。

「この辺はすっかり変わっちゃったでしょう?」。そんな教え子の言葉を受け、江川の眼前にはかつての町並みが蘇ったようだった。

「パンパンハウスは(普通の家屋より)床が低くなっている。そういうところで(売春を)やっていた。この周辺は(そんな混沌とした場所だったから)国勢調査を誰も出来ないの。ボクじゃないと。だから(いつも調査員を引き受けては)全部回って歩いてた」

江川はふと1軒の蕎麦屋に立ち寄った。

「久しぶり」と声を掛け合って、往時のこの盛り場の思い出をふたりは口にした。

「大変な街だったね。毎晩ケンカがあるしさ」

「もう何組ケンカの仲裁をしたかわからないよ。ヤクザみたいな人が教会に誰かが飲んだ請求書の取り立てに来たりさ。そんなことも何べんもあった」

店主のほうは「そこの酒屋さん、日本一サントリー・ウイスキーを売った(ことのある)人だからさ」と、盛り場が異様な活況を示していた様子を説明した。

キャンプ・ドレイクの時代

やがて映像は、ベトナム戦争時の基地風景に切り替わる。キャンプノースにある野戦病院には、連日傷病兵を運ぶヘリが飛来した。地域住民はその爆音に日々苦しめられ、朝霞の基地被害としてこの騒音問題がよく報じられたという。

南栄通りで現在も営業を続けているジャズ喫茶「海」。創業者・小宮1晃の傍らで、2代目店主の1祝がこのベトナム戦争時の記憶を語っている。

当時、基地内のバイトで戦死した米兵の遺体に死化粧をして立川まで冷凍搬送する仕事をした友人がいたという。

「最初、何だかわからないで運ぶと、水がポタポタ垂れてくるそうだよ。で、もっといいおカネになったのが、病院で死体を洗う仕事だったって」

一連のインタビューのあと、最後に登場した証言者が、当時まだ69歳の田中だった。

「これがやっちゃん、これはたみちゃん……」

一人ひとり写真を見て、親しかった“ハニーさん”の名前を呼ぶ。そのころからたまに描くようになっていた“ハニーさん”の絵もカメラの前で1枚披露した。

「中には(基地内で)ハウスメイドもやっていた人もいて、(その仕事先の家に)連れて行ってもらいました。いま思えば(ハニーさんとしての彼女のお相手も)その家の旦那さんじゃなかったかと思うんだ」

成人女性の傍らに短パン姿で立つツーショット写真をカメラがアップすると、「(私が身につける)野球帽もシャツもパンツも(このハニーさんに)もらったものだった」と説明した。

前回記事で取り上げた“金ちゃんの紙芝居”の代表作『ベリー嬢奇譚』に登場する黒人兵・トニーの思い出もこのとき語っている。

「(ハニーさんのお相手で私の家に出入りした米兵には)黒人兵もひとりいた。軍楽隊のドラマーの人。私は彼によく算数を教わった。(英語だったのか日本語か)はっきりしないけど、何とか言葉は通じていた。米兵は(私の名・トシオをうまく発音できなくて)どうしても“トシロー”になっちゃうんだ。怖いとか思う気持ちはなかったよ。あのころ大人より子どもたちのほうが先に(米兵と)仲良くなったんじゃないかな」

クリスマスのパーティーで基地内に入れてもらった話題が持ち上がり、インタビュアーが「ここですか?」と会場になった可能性のある建物の写真を取り出した。それは昔、陸軍予科士官学校の講堂として建てられたキャンプサウス内の建造物だった。

「ヒャー、これだ。(こんな写真を見つけ出すなんて)すごいですね。懐かしい。泣けちゃうねえ」

ジャズ喫茶「海」の2代目・小宮一祝による談話の続きも登場し、田中の少年期と時期は約4半世紀ずれているものの、ベトナム戦争期に彼が体験した地元の子と米兵らの交流を語っている。

「ボクたちが野球をやっていると『仲間に入れてくれ』とよく彼らがやって来た。『嫌だ』と断るとチョコレートを渡してくるものだから、『それじゃあ』と結局は一緒に野球をする。そんなことが何度もありました。中学生になり基地内の道路・市役所通り(キャンプノースの南北ゲート間を縦断する大通り)の部分だけ、最初に返還されたときは、不思議な気になりました。それまでは『ワーニング』(警告)って書かれていましたから、門の先に進んだら撃たれちゃうような気がして。そんな感じ(の環境)でしたから、ベトナム戦争が終わったとき、子どもながらにほっとしましたよ」

当初の予定通りなら、新設の「基地跡地」展示コーナーで繰り返し流れる資料映像になっていたであろう。佐藤教授らが撮影・編集した『キャンプドレイクがあった頃』はこのような内容で、朝霞市の“あのころ”を手短に紹介する映像作品になっていた。

その最後の部分では、2011年の段階で米軍基地の痕跡がもう、ほとんどない状態であることを伝えたあと、ナレーションはそれでもなお“基地が存在した事実”は人々の心の中にあるのだとまとめている。

しかしこの映像が撮られてから13年、ここに登場する住民には、すでに亡くなった人、高齢で体力が衰えた人もいて、映像にあるような証言を肉声で聞くことは難しくなってしまっている。映像そのものも市役所担当部署にしまい込まれ、市民の目に触れるチャンスはほとんどない。

そう考えると、今日もなお郷土史の一部を語り続けている“金ちゃんの紙芝居”の貴重さが改めてよくわかる。

私はその田中から“あのころ”を知る手立てとしてもうひとつ、とある小冊子の存在を教えられていた。『朝霞市 富士見地区の昔を訪ねて』。田中の生家に近い料亭「成田屋」の“御曹司”だった芝田良治という人が1981年、自費出版した本で、その昔「富士見地区」と呼ばれていた朝霞駅周辺の変化を中心に、明治時代からの朝霞の歴史をたどっている。

それによれば、昭和20(1945)年9月20日、米兵約3千人が予科士官学校と被服廠の接収地に進駐、その日は「一般家庭、商店は戸締りをして道路には人影もなくひっそりとした気配」に一変した。何日かすると小銃を持った米兵が駅前交番を訪ねて来て、芝田が通訳を買って出ると、部隊から持ち出したタバコを売りつけてきたという。

やがて米兵が危害を加えない存在だとわかると、物資不足に悩む住民とキャンプから物資を持ち出した米兵がそれぞれ朝霞駅に集まって、構内は両者による“物々交換の場”になっていった。

進駐軍が喜びそうな物、例えば人形、着物、下駄、錦絵等日本的な品物が進駐軍の石鹼、菓子、チョコレート、チューインガム、煙草、食料等と物々交換され、ついには日の丸の国旗、日本刀までが交換され、カーバイト(カーバイド=炭化物を燃やすランプ)を灯し本格的な露店の様な人も現れました。

そんな事が続いている10月の或る日の昼間アメリカの兵隊と颯爽と電車より降りたスカート姿(当時女性はモンペ姿だった)の奇麗な女性を見ました。この人が私の見たパンパンの(フィリッピン方面に進駐していた兵隊が夜の女をパンパンと呼んでいたらしくそれが日本でも通用するようになった)最初でした。

正式に基地労働者の募集が始まるまで、町民は「半ば強制的に」基地労働に駆り出されたこと、駅前で米兵が街娼を射殺する事件が起き、その他にも似た事件が相次いだこと、被服廠の倉庫に眠っていた物資を横流しする米兵が出現し、犯行を誤魔化すための放火がキャンプ内で頻発するようになったこと、終戦から3年ほど過ぎると、朝霞駅に週末ごとにダンサーやバンドマンが降り立っては、基地からの迎えの車に乗って行ったこと、昭和25(1950)年、朝鮮戦争が始まると、駐留米兵や街娼の人数が急激に増えたこと、そういった“基地の街になってからの出来事”がこの本には書き留められている。

陰の部分も「伝えるべき歴史」

ここで少し朝霞の歴史を補足しておくと、明治・大正期に膝折村と呼ばれていたこの土地で「朝霞町」としての町制が敷かれたのは1932(昭和7)年。その直前には、関東大震災による損壊などを理由として東京ゴルフ俱楽部の駒沢コースが廃止され、のちに陸軍予科士官学校、そして米軍基地キャンプ・ドレイク(キャンプサウス地区)となる一帯に、東洋一とされるゴルフコースが町の誕生とほぼ同じタイミングで新設されている。

「朝霞」というネーミングは、東京ゴルフ俱楽部の名誉総裁だった皇族・朝香宮にちなむもので、新コース開設への祝意が込められていた。

またその少しあと、ゴルフコース近くに巨大な大仏を建て、一帯を1大観光地に開発する計画も持ち上がった(大仏の計画は結局、戦時体制の金属統制で銅の大量使用が困難になるなどして頓挫した)。

田中が生まれる前、彼の両親が朝霞駅前に貸席屋が出来るほどの広い家を持ったのは、大仏建立計画があったころ、観光開発で数多くの建設作業員が来たときに、その宿舎にすることを考えてのことだったという。

そのことが戦後、“ハニーさん”たちが大挙、朝霞に押し寄せたとき、彼女らの住まいや“仕事場”に部屋を貸すビジネスにつながっていったのだ。

ちなみに貸席屋の仕事は田中の母親が取り仕切り、彼の父はそれとはまったく別に、駅近くで煎餅屋の経営などを手掛けていた。田中の少年時代から両親は別居状態になり、貸席屋を営む家の一角で田中は母と弟の3人で暮らしていたという。

何人もの“ハニーさん”がこの家に下宿をし、あるいは部屋を何度となく時間借りするうちに、田中の母と打ち解けていったのは、彼女が元々浅草の出身で色街の女性に偏見を持たない性格だったことが大きく影響していると田中は説明する。世間の人が見せるような“パンパン”と彼女らを蔑む態度は絶対にとってはいけないと、母親から田中は教えられ、田中自身、そのことを心掛けたという。

田中が紙芝居にしたストーリーは『ベニー嬢奇譚』以外にも数々あり、そこに登場する“ハニーさん”や地元住民は相当な人数になる。

実際の紙芝居公演で、実在した人物名を口にすることはあまりなく、多くの登場人物は匿名だが、田中の説明では「そのすべてにモデルとなる人物がいる」とのことだった。

「だって架空の人物を混ぜちゃったら、あの時代の正確な話にはならなくなるでしょう。そんなのは私は嫌なんです」

一方で“実話主義”ならではの気苦労もある。地元での紙芝居上演後は、悪罵を投げつける電話がかかってくることがあるという。

「もちろん相手は名乗りません。でもこっちは誰だかわかってます。紙芝居で取り上げた人ではないですよ。その子どもの世代です」

貸席屋という田中家の仕事を蔑む人は地元に数多くいた。“パンパン屋”という陰口で呼ばれていることも、田中は知っていた。

だが、そんな周辺住民にも本心では稼ぎのいい“ハニーさん”をうらやむ人が少なからずいた。中には若い娘を持つ母親が街角で自ら米兵に声をかけ、自宅で娘と引き合わせる、そんな客引き紛いの行動も見られたのだった。

もちろん田中自身、そうした隣人を逐1監視していたわけではない。ただ当時の子どもらは近隣住宅の軒先まで入り込み、遊び場にした。そんなとき、ある家の排水からいい匂いの石鹼の香りがする。そんなささやかな手がかりから、当時米軍物資を得る“ハニーさん”以外、ほとんど入手困難な石鹼をその家で使い始めたことがわかる。その家に妙齢の娘がいたりすれば、子ども心にも事情はだいたい飲み込めた。

表では“ハニーさん”を蔑む態度をとり、裏では自らも同様の行為をする。そんな例もあったことを田中は紙芝居で語っている。家同士の古い関係を知る一部住民には、誰の話をしているのか、察しがつくものだという。

そんなプレッシャーを受けながらも、田中は紙芝居での表現を変えるつもりはない。そういった人間関係の陰影にも、伝えるべき歴史があると信じているからだ。

“基地の街”になることでの地域社会への影響。そのことは大上段に論じられる“基地問題”とはまた別に、私たちの社会、人間関係を考えるひとつの糸口になることは間違いない。そんな微細な部分にこそ、現代史を学ぶ意味合いは隠されているようにも思える。田中の“低い目線”からのコミュニティー史を聞くうちに、私自身気づかされたことだった。

(つづく)

みやま・たかし 1961年神奈川県生まれ。著書に『国権と島と涙〜沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『還流する魂(マブイ)世界のウチナーンチュ120年の物語』(岩波書店)など。